(釜底抽薪的意思和典故)揭秘釜底抽薪典故:历史背景、成语来源及应用范围深度解析

揭秘“釜底抽薪”典故:历史背景、成语来源及应用范围深度解析

“釜底抽薪”是一个脍炙人口的成语,源自中国古代的战争故事,寓意深刻,流传至今,本文将从历史背景、成语来源及应用范围三个方面对其进行深度解析。

历史背景

“釜底抽薪”的典故源于战国时期,当时,赵国都城邯郸被秦军包围,赵王派人向燕国求救,燕国国君燕昭王派乐毅为大将,率领燕军支援赵国,乐毅采取了“釜底抽薪”的计策,攻占了赵国的城池,解救了赵国,这一典故展示了战争中的智慧与策略。

成语来源

成语“釜底抽薪”出自《战国策·齐策四》,原文为:“燕昭王曰:‘吾闻韩、魏欲伐赵,吾欲救之,如何?’乐毅对曰:‘臣闻之,抽薪止沸,不如釜底抽薪。’”这里的“抽薪止沸”是指把柴火抽掉,使水不再沸腾,而“釜底抽薪”则是比喻从根本上解决问题。

应用范围深度解析

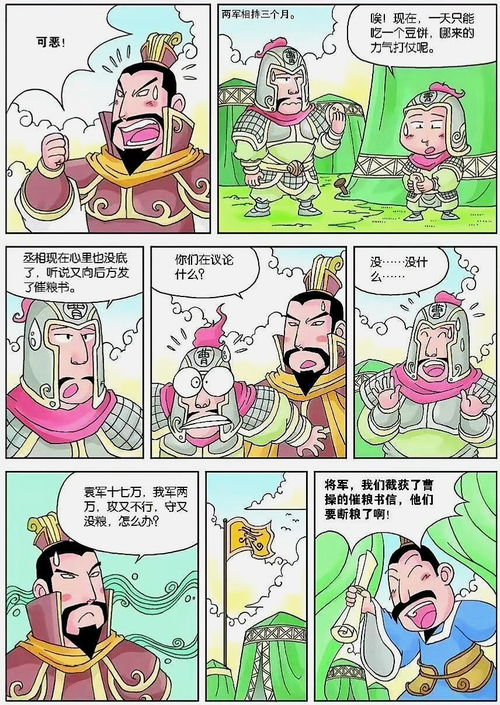

1、战争策略

在战争策略中,“釜底抽薪”是一种常用的战术,通过攻击敌人的关键部位,使其战斗力下降,从而达到瓦解敌人的目的,如三国时期的官渡之战,曹操采取“釜底抽薪”的策略,奇袭乌巢,烧毁袁绍的粮草,使袁绍军队陷入困境,最终取得胜利。

2、政治斗争

在政治斗争中,“釜底抽薪”也常被运用,通过攻击对手的核心利益,使其陷入被动,从而在政治斗争中占据优势,如明朝崇祯皇帝对付魏忠贤的过程中,采取“釜底抽薪”的策略,削弱了魏忠贤的势力,最终将其击败。

3、经济领域

在经济领域,企业之间的竞争也常常运用“釜底抽薪”的策略,通过攻击竞争对手的核心产品或市场,使其陷入困境,从而在市场竞争中占据优势,如可口可乐与百事可乐的竞争,双方都曾采取“釜底抽薪”的策略,争夺市场份额。

4、社会生活

在日常生活中,“釜底抽薪”也被广泛运用,如教育孩子时,家长通过引导孩子培养良好的习惯,从根本上解决孩子的问题,在处理人际关系、解决矛盾等方面,也可以运用“釜底抽薪”的策略。

常见问答(FAQ):

1、“釜底抽薪”与“抽薪止沸”有什么区别?

答:两者都表示解决问题的方法,但“抽薪止沸”是暂时性的,只是使问题暂时得到缓解,而“釜底抽薪”则是从根本上解决问题。

2、如何在实际生活中运用“釜底抽薪”的策略?

答:在现实生活中,我们可以通过分析问题的根本原因,采取针对性的措施,从根本上解决问题,在教育孩子时,要关注孩子的内心需求,引导他们培养良好的习惯。

参考文献:

1、《战国策·齐策四》

2、《三国志》

3、《明史》

通过对“釜底抽薪”典故的深度解析,我们可以看到这一成语在战争、政治、经济和社会生活等多个领域的广泛应用,了解这一成语的来源和寓意,有助于我们更好地应对现实生活中的问题,提高解决问题的能力。